Ma langue

لغتي

Je me souviens des voyages chaque été entre Paris et Beyrouth.

Des portes de l’avion qui s’ouvrent à l’atterrissage, et cette vague de chaleur moite qui me saisit. Du trajet en bus, entre la mer et les pistes de l’aéroport, entassés et dans l’attente des contrôles.

Pendant 2 mois, pendant 10 ans, les allers retours entre Beyrouth et la Bekaa. L’air chaud et l’odeur des pins, sur les routes de montagne. Les retours de Jbail à l’arrière de la voiture, le sel de la mer sur ma peau. Les journées à la piscine.

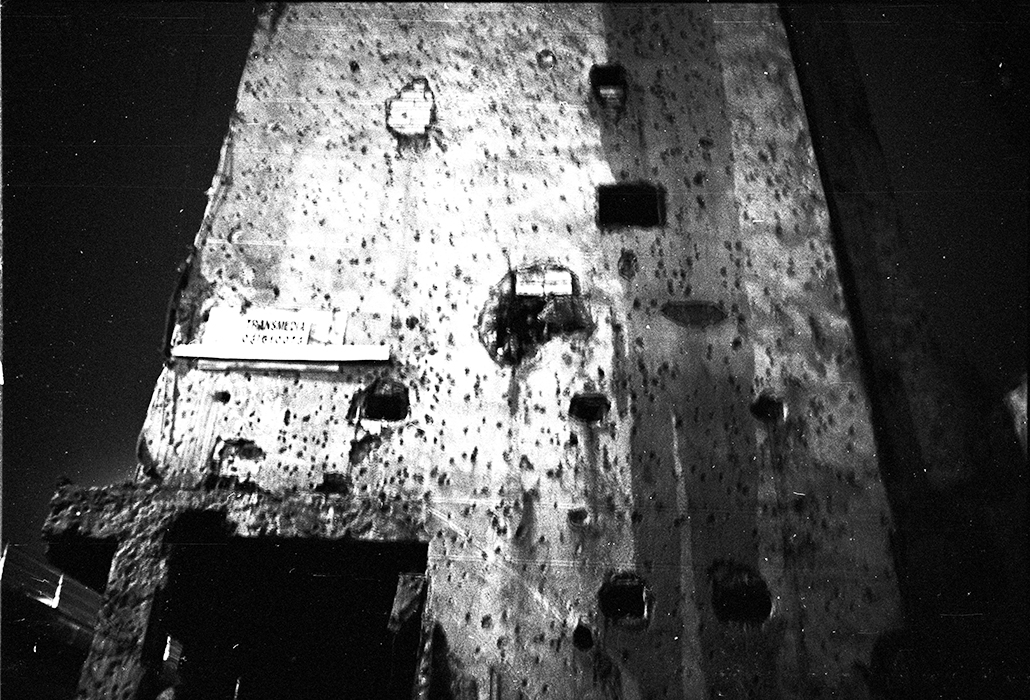

Dehors, les traces de la guerre, improbable, que je ne comprends pas encore.

Et puis l’air frais et gris des retours à Roissy en septembre. L’autoroute et les paysages du nord de Paris qui défilent, l’odeur des valises dépliées dans le salon.

Comment revenir dans un pays que je n’ai pas quitté ?

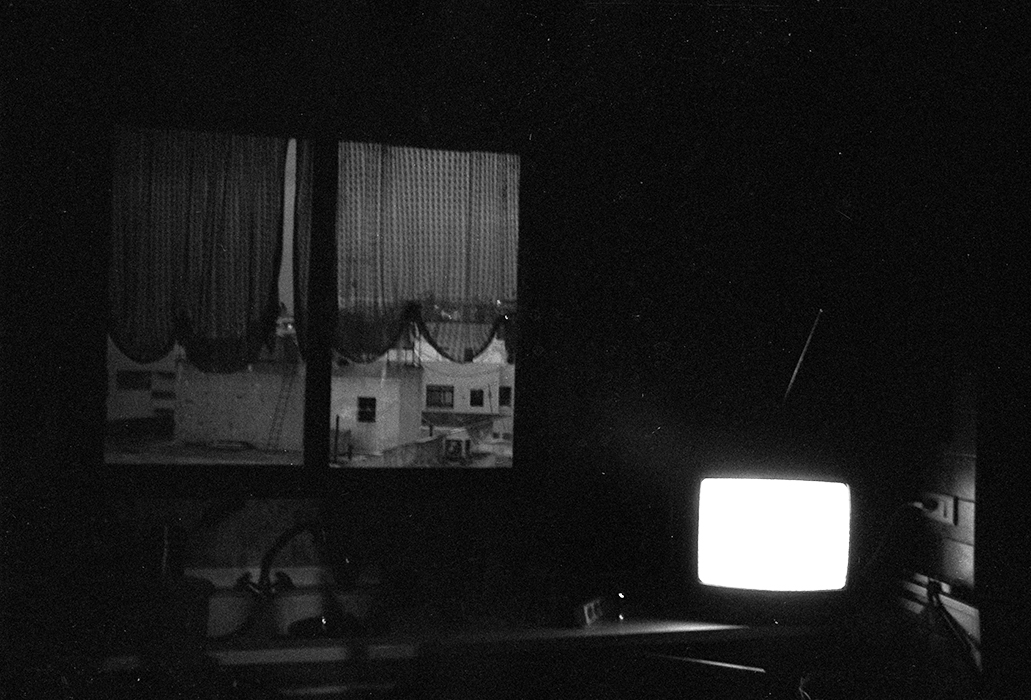

Retourner à Beyrouth un hiver et m’enfoncer dans la ville fragmentée, jours après jours. Les couleurs ternies des immeubles. Les rues sans trottoir, leur abandon. La pluie, la nuit qui tombe vite, le bruit du moteur et l’odeur du fuel dans le bus. Le vent qui souffle dans les rideaux du balcon, les motifs des canapés et les grands tapis dans les salons.

De cette ville détruite dans les années 80, de ses rues, il ne reste plus que des traces. Elles ne forment plus un tout. Tout à l’heure, en prenant la route de l’aéroport, je cherche ça.

Le brouillard dans l’avion en atterrissant à Frankfort. Les lumières de la ville, les grattes ciels. L’air froid. J’essaie de sentir l’air froid sur mon visage, comme celui de Aïn El Remmaneh hier soir.

Je découvre ma langue. “Lughati”.

Le goût amer du café avant d’embarquer. Je sens mes traits tirés, la griffure de ma barbe de 4 jours sur ma main. Le retour est près et sans m’en rendre compte, je ne vais bientôt plus pouvoir respirer.